会社の評価制度と 私のアプローチの話です。

ペパボの評価制度では

- 作り上げる力

- 先を見通す力

- 影響を広げる力

の三つの力 = 人材要件に対して、等級要件に則して専門性を主張する必要がある。 だいぶはしょった説明なので、詳細はリンク先を見て欲しい。

実際にやってると ロジカルに評価を組み立てて「私は 〇〇 の力を発揮して 〇級にふさわしい 」と主張を展開するのは 毎度のこと 苦戦する。

評価資料においては、ただ単に issue や Pull Request を列挙するだけでは足りず、その取り組みにどのような背景があって、どのような技術的なアプローチをとり、どのような成果/評価にいたったかも書き下して、評価者に向けて専門性を主張していかないといけない。

ある種の論文みたいなもんだと例えることもできる

「会社、事業部、チーム、あるいは、時間やプロジェクト ... 等の種々のコンテキストがあって、自分を実績をどのようにコンテキストに位置付けて論じるか」 で 苦労する同僚は多い。私も苦手なんだが。

これ、いきなりやってもうまくできなくて、ちょいとした認知の訓練が必要も感じる。

どうやって訓練するか ... いろんなアプローチがあろうが、私の婆は図形的なモデルとして捉えることで 思考がすっきりする。改めて どういう風にモデルにできそうかなぁと 思索してみた

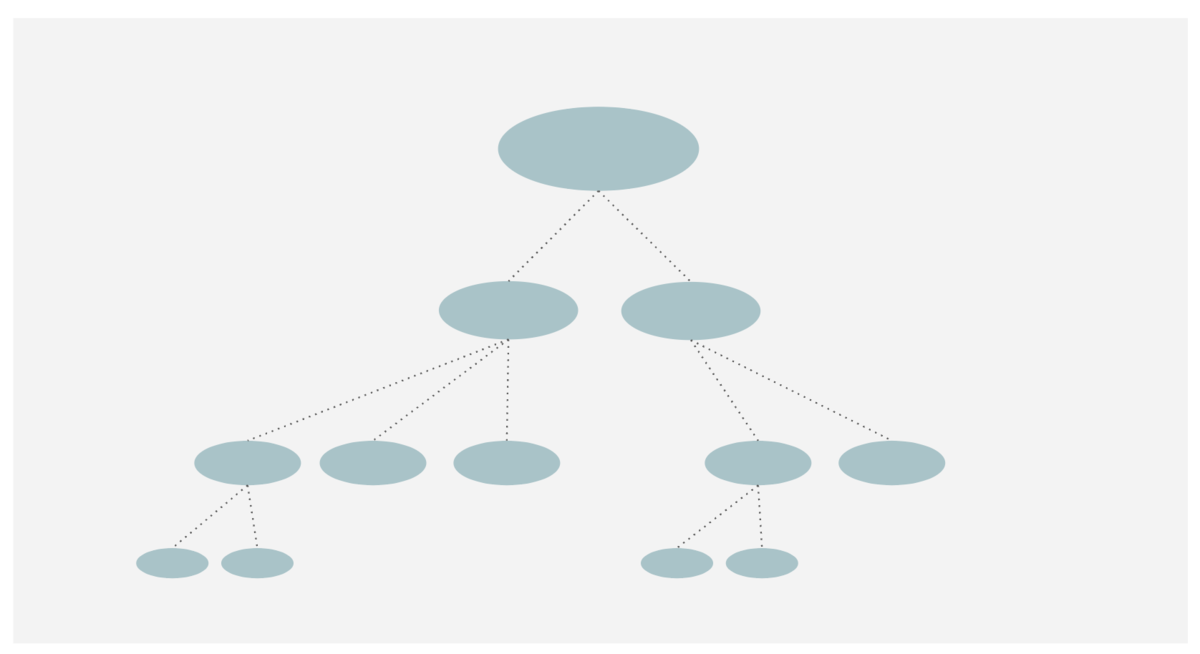

ツリーで考えるモデル

- 大きなものを小さなものにブレイクダウンする

- 小さなものを大きなものにビルドアップする

OKR ツリー や 会社の目標 -> 事業部の目標 -> チームの目標 -> 個人の目標 に位置付けて考える

包含で考えるモデル

- 背景やコンテキストを捉える

- 小さなとりくみと、背景の大きなコンテキスト

ツリーで考えるのと似たところがあるかな?

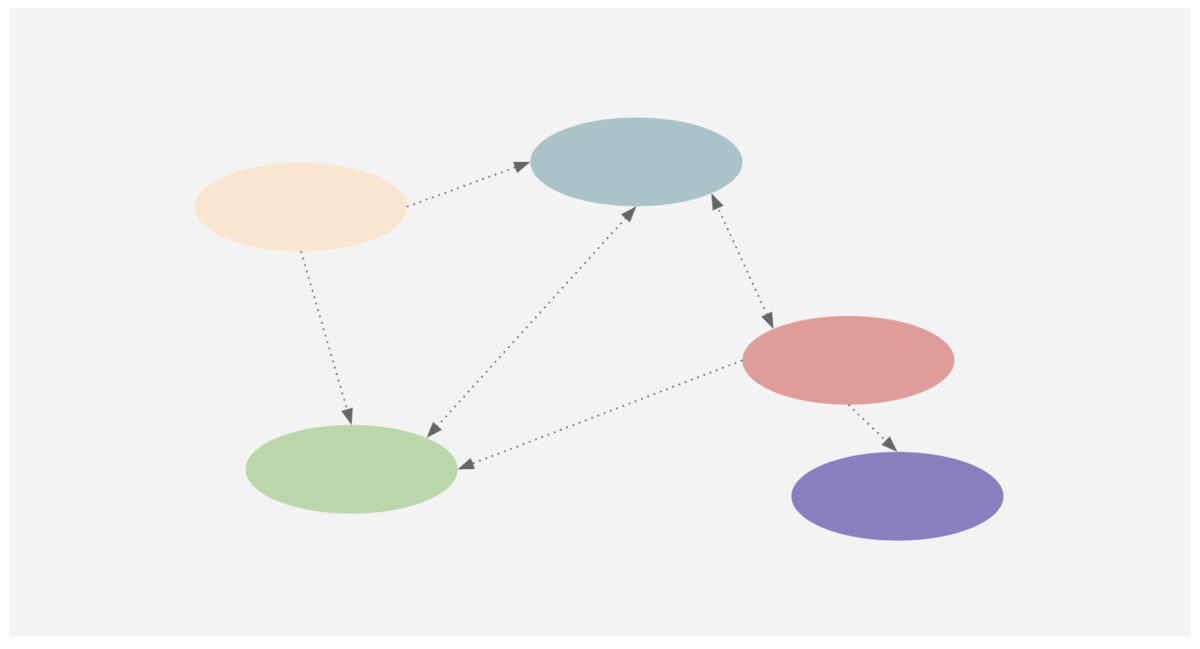

グラフで考えるモデル

ツリーとは違い階層をもたないグラフ

「〇〇が△△に影響を与えた」 (影響を広げる力)

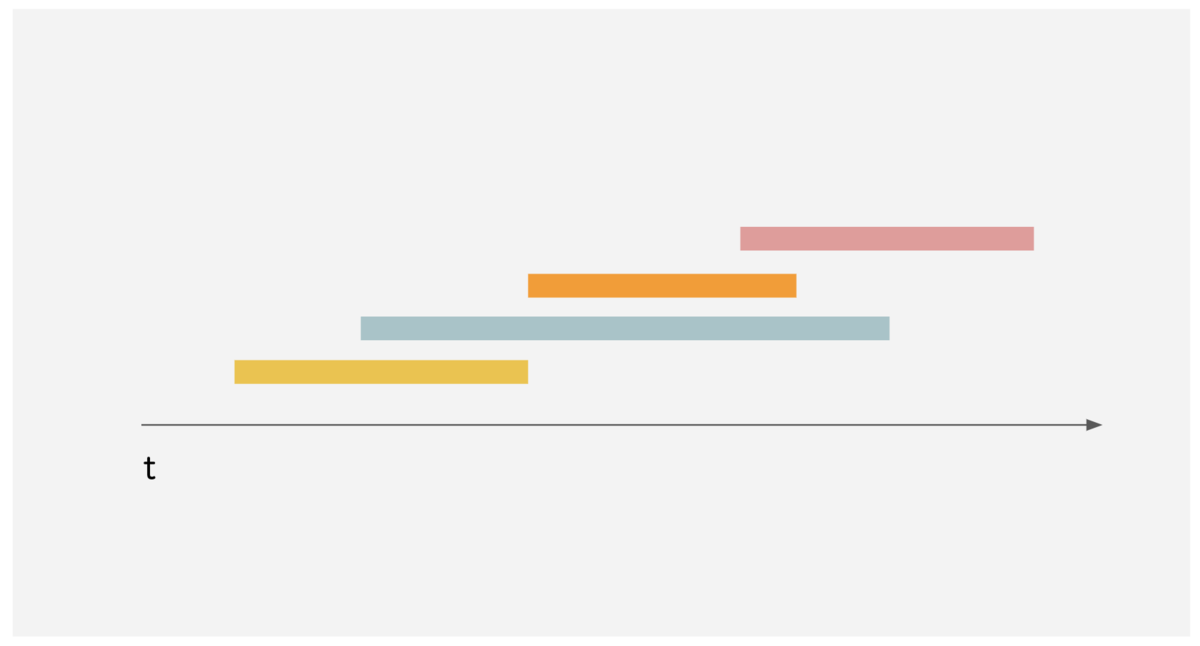

時間軸で考えるモデル (1)

時間軸で捉えるモデル

- 現在 -> 未来 に位置付ける

- 有効期限、締め切り をもつもの

「プロジェクトを完遂させる」「次の期にやること」 (作り上げる力、先を見通す力 )

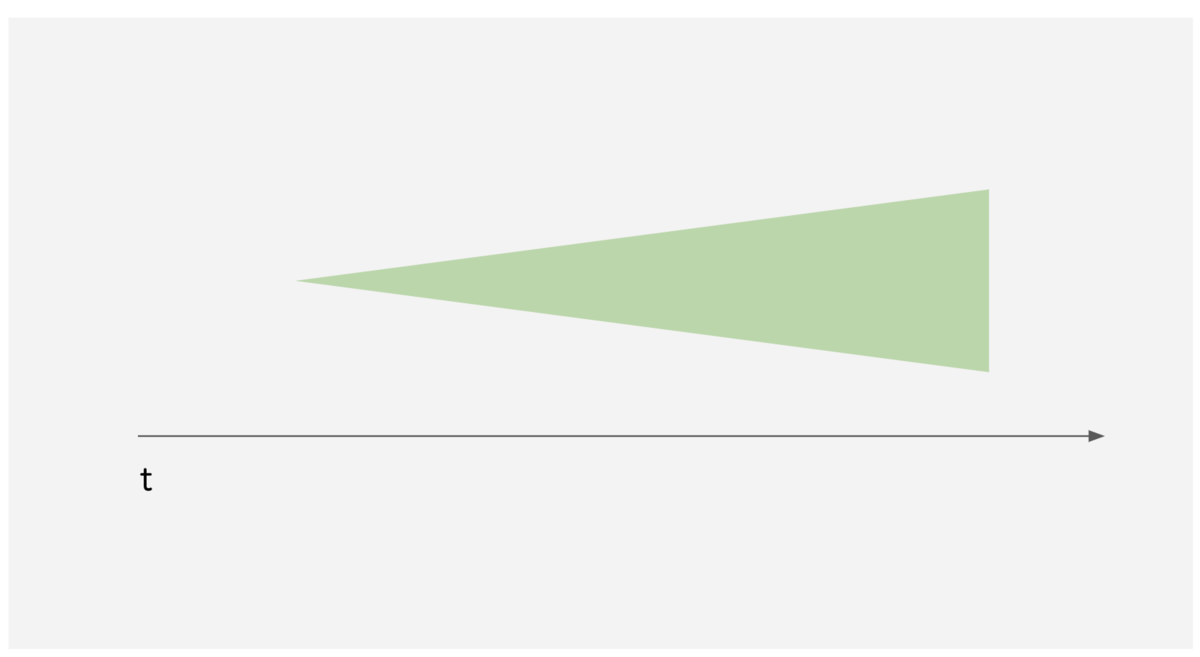

時間軸でモデル (2) 増大・減衰

時間の経過で変化するモデル

「〇〇の取り組みが未来に価値を出していく」「未来に向けて不確実性が増す」 (先を見通す力)

逆に減衰するモデル。「〇〇 の取り組みが未来に向けて △△を減らしていく」とか? コストや技術的負債の話と絡めて。

サイクルで考えるモデル

- 繰り返すもの

- プロセスとしてサイクルするもの

CI/CD, DevSecOps サイクル、スクラムスプンリントサイクル ...

その他 いろんなモデル化があろうが、思い使いないので ここで終わり。

「こんなのもあるんじゃない?」があったらフィードバックしてください〜